当地时间11月18日,是世界哲学日,也是纽伦堡-埃尔兰根孔子学院连续第三年受邀参加“哲学长夜”,本次孔院特邀李静姬教授(Jeong-hee Lee-Kalisch)举办“中国画中的通感”主题讲座,线上线下共50余位听众参加。

李静姬曾任柏林自由大学东亚艺术史教授,是《东亚艺术史研究》系列的编辑。她引用清朝画家邹一桂《小山画谱》中的观点,解释了“虚”与“实”的概念。将人的视觉、嗅觉、味觉、触觉、听觉等不同感觉互相连结、交错,便是通感。通过视觉形式捕捉“抽象”是中国传统绘画的特征之一,让赏画人通过“看”感受到画中未画出的连绵山脉和鸟语花香,是中国传统绘画追求的意境,中国绘画巧妙地运用“通感”技法,使绘画形神兼备。

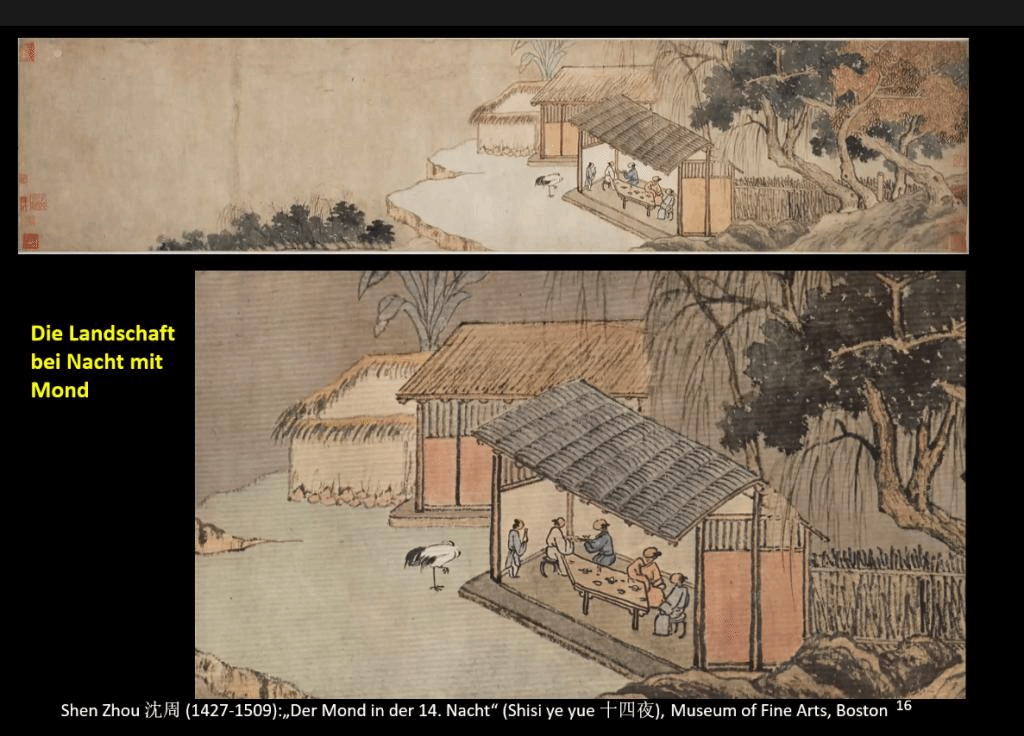

李静姬展示并讲解了丰富的中国传统绘画,例如宋代马远的《山径春行图》,描绘了春天的江南,画中随风飘动的柳枝,雀跃嬉戏的小鸟,山径两旁的桃花,都表现出初春的勃勃生机和画中人的喜悦心情;明代沈周诗书画结合的作品《十四夜月》,画作由粗线勾勒,暖色寒色交互运用,墨色的夜空中的圆月传递出夜晚的讯息,低矮的树木,大片的留白,更凸显了画面的辽阔。

李静姬说明,中国传统绘画着墨不多,但画家将自己的巧思融入其中,精心的布局,丰富的线条,巧妙的着色,以有限笔墨,描绘无穷的余韵,正是其动人心弦之处。讲座现场学术氛围浓厚。孔院德方院长徐艳希望这次学术讨论可以启发大家继续探求中西绘画艺术差异,更希望“哲学长夜”可以为疫情笼罩下的民众带来心灵慰藉。