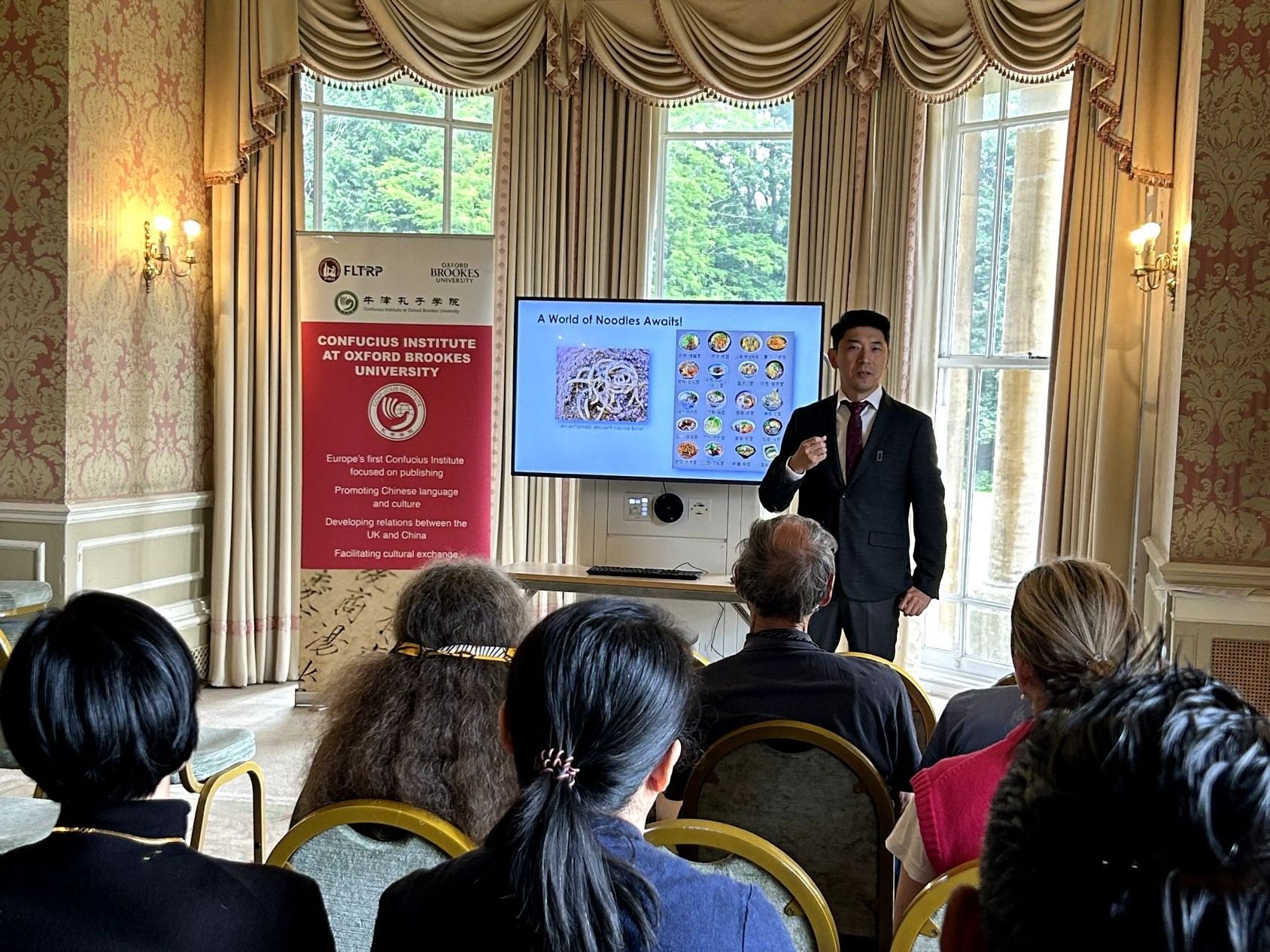

当地时间6月9日,牛津布鲁克斯大学孔子学院在超过200年历史的黑丁顿庄园举办“味览中国”主题讲座,北京外国语大学翟峥教授受邀为牛津当地民众解读中国饮食文化。活动吸引众多市民参与,门票提前售罄。

活动举办地点曾经是奥斯卡·王尔德在牛津大学上学时经常光临的著名庄园,在这充满英式沙龙氛围的庄园客厅,翟峥教授以中国美食为切入点,巧妙地将食物与中国的地理、历史、哲学、信仰以及价值观等多方面内容相融合。他详细介绍了中国八大菜系的特色与差异,让听众仿佛在味蕾的旅程中领略到中国不同地域文化的独特魅力。他展示了中国美食不仅是美食还是艺术,连超市随处可见的胡萝卜都可以被雕刻成精美的艺术品。在讲解过程中,他问大家:“大家知道最早的面条出现在多少年前吗?”现场观众纷纷踊跃猜测,但当揭晓答案是四千年前时,所有人都张大嘴巴,震惊不已。他还列举了诸多与食物相关的俗语,比如“炒鱿鱼”“铁饭碗”等,深入浅出地阐释其中蕴含的深刻文化内涵。他用简单的语言向大家解释中国人“治大国若烹小鲜”等哲理。在讲解过程中,翟峥教授幽默风趣,妙语连珠,使得原本可能稍显枯燥的知识变得生动有趣,吸引了在场听众的极大兴趣,大家纷纷积极提问,与翟峥教授互动频频,回答更是精彩至极,既坚守了文化立场,又展现了开放包容的文化交流态度,赢得了阵阵热烈掌声。

牛津布鲁克斯大学孔子学院精心准备了绿豆饼、老婆饼、沙琪玛、叉烧酥、红豆沙酥等美味的中式点心供现场观众品尝。同时,国际中文教育志愿者郭浩楠在现场进行了茶道表演,让听众们在品尝点心之余,还能品上一杯香茗,解腻又增趣,进一步感受中国饮食文化的美妙。

讲座结束后,听众们意犹未尽地交流着自己的感受。听众海伦(Helen)兴奋地和大家分享了自己前几天创作了花椒味的玛芬,表达了对中国食物调料的浓厚兴趣以及在日常生活中尝试融合中西饮食创意的快乐。而曾去过中国却因对中国饮食的不了解而遭遇文化休克的玛丽(Mary)在接受采访时表示,这次讲座对她来说十分有意义,帮助她弥补了之前在中国饮食文化认知上的诸多空白,使她更加深入地理解了中国人的饮食习惯背后所蕴含的文化逻辑,她也因此更加渴望能有机会再次前往中国,进一步探索这个充满魅力的国度。

此次翟峥教授的讲座不仅是一场关于美食的文化盛宴,更是孔子学院在促进中英文化交流、增进当地民众对中国文化的理解与喜爱方面的一次积极而成功的尝试,为搭建两国文化交流的纽带发挥了重要作用。