当地时间3月6日至22日,中外语言交流合作中心和牛津布鲁克斯大学孔子学院联合举办中国作家国际驻留项目。项目邀请中国著名作家鲁敏在英国伦敦、牛津和利兹三个城市驻留,期间,鲁敏应邀参与翻译工作坊,参加伦敦国际书展、牛津文学节,在英国大学和中学课堂讲授中国文学和文化知识等,共参加13场讲座、沙龙及座谈活动。

鲁敏

鲁敏

当代著名作家,曾获曹雪芹文学奖、庄重文学奖、人民文学奖等,代表作有《金色河流》《六人晚餐》《梦境收割者》《虚构家族》等。其中,短篇小说《伴宴》获第五届鲁迅文学奖,长篇小说《金色河流》获第十一届茅盾文学奖前十短名单,长篇小说《六人晚餐》改编为同名电影并获2016年第十一届巴黎中国电影节组委会特别奖。

8日,牛津布鲁克斯大学孔子学院与利兹大学商务孔子学院携手,邀请鲁敏面向公众举办了题为“文学‘取景器’中的当代中国——以小说里的四张面孔为例”的讲座。

在讲座中,鲁敏着重探讨了当代中国不同阶层的生活与命运及其在文学作品中的体现。她以自己的作品为例,分别以小说《六人晚餐》、《金色河流》和《或有故事曾经发生》为主要内容,深入剖析了失业者、成功者、以及普通人等不同群体的生存状态和内心世界。

在《六人晚餐》中,鲁敏生动描绘了失业者和家庭的生活困境,聚焦90年代中国产业转型期的挑战。鲁敏特别提到,小说《六人晚餐》的题名来源于画家梵高的作品——《吃土豆的人》。她认为,这幅画所描绘的场景与中国人的晚餐有气氛和气质上的接近:一家人坐下来享用晚餐,虽然并不丰盛,但这是他们表达爱与理解、互相取暖的方式。而在《金色河流》中,鲁敏则深入探讨了中国小企业家的生存状态以及他们在社会中的复杂地位。她着重强调了普通人对有钱人群体的复杂心态,同时关注他们在中国社会中的微妙处境。

对于《六人晚餐》和《金色河流》中所展现的当代中国人的两张面孔,鲁敏有着非常生动的总结:在改革开放时期的中国,命运的洪流就像一只手,把一枚硬币高高抛起,这枚硬币必定一面朝上、一面朝下。《金色河流》中的小企业家的面孔代表着硬币朝上的那一面,而《六人晚餐》中失业者的面孔代表着硬币朝下的那一面。而正是在《金色河流》这部小说中,鲁敏让这两张面孔在同一空间中重新相遇,从多元的角度探讨了商业、贫困和慈善等众多问题。

鲁敏以自身经历为例,勾勒出了中国七零后一代在社会变迁中的亲身体验和见证,分享了自己在中国社会不同阶段所经历的变化与感悟,表达了自身对中国文学发展的展望和期待。

当天,牛津布鲁克斯大学孔子学院与利兹大学当代华语文学研究中心一同开启了鲁敏作品翻译工作坊。工作坊以鲁敏的作品为主题,由其与两位著名翻译家韩斌(Nicky Harman)和汪海岚(Helen Wang)主持。上海师范大学外国文学研究中心主任、丹·布朗小说中文译者朱振武教授作为嘉宾出席了本次活动。

鲁敏作品翻译工作坊为期一周,先导课程将其作品片段发给利兹大学汉学系约20名学生进行英文翻译,翻译完成后的作业再发给了另外20名学生进行中文回翻,这些作业在最后一个工作坊与作者鲁敏、译者韩斌、译者汪海岚进行了翻译研讨。在小组讨论的过程中,学生与译者深入交流了各种中英文化问题。例如,在翻译书中一位女孩的名字“珍珍”时,是选择忠实文本音译为“Zhenzhen”,还是意译为“Pearl”由此体现角色的性格?另外,在翻译一位男孩的名字“黑皮”时,如何能在规避敏感文化议题的基础上恰当地展现人物的个性与特点?在交流这些问题的过程中,不仅探讨了新形势下的应用翻译研究,也为培养高素质应用型翻译人才、助推中国文化国际传播 “走出去”注入了新的活力。

12日,牛津布鲁克斯大学孔子学院邀请作家鲁敏与翻译家韩斌和沈如风(Jack Hargreaves)共同商讨了鲁敏最新长篇作品《金色河流》的文学精髓和翻译难点。鲁敏最新的长篇小说《金色河流》由韩斌与沈如风两位翻译家合作译为英文版。

翻译家沈如风表示,通过翻译《金色河流》,他了解到了中国是如何发展的、中国商人是如何发家致富的,以及这些因素如何影响了中国家庭的生态,体会到了当代中国现代与传统观念的碰撞。随后,他们一同踏入了伦敦的文化殿堂——大英博物馆和大英图书馆,沉浸在莎士比亚、王尔德和艾略特等世界名家的珍贵收藏中,为文学创作汲取灵感。

当晚,鲁敏与新加坡著名翻译家兼小说家程异(Jeremy Tiang)、英国著名翻译家兼汉学家蒲华杰(James Trapp)、英国查斯(ACA)出版公司总裁王英等众多英国出版人、翻译家和作家共进晚餐,共同探讨了包括《金色河流》在内的鲁敏其他著作的出版与翻译合作事宜。在晚宴上,程异先生表示,此前就曾翻译过鲁敏的中篇小说《徐记鸭往事》,希望通过此次英国行能和鲁敏达成更多的翻译合作。

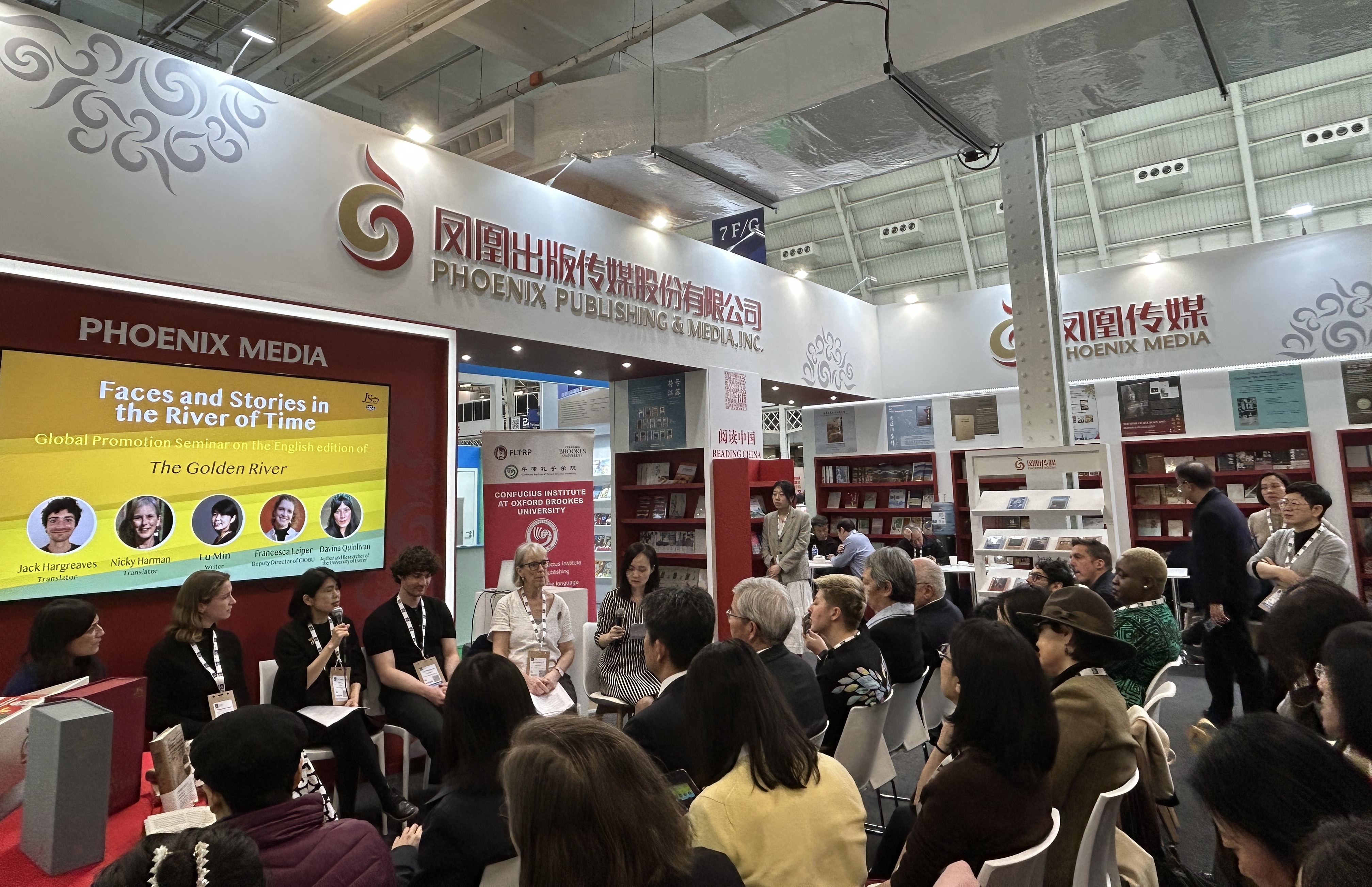

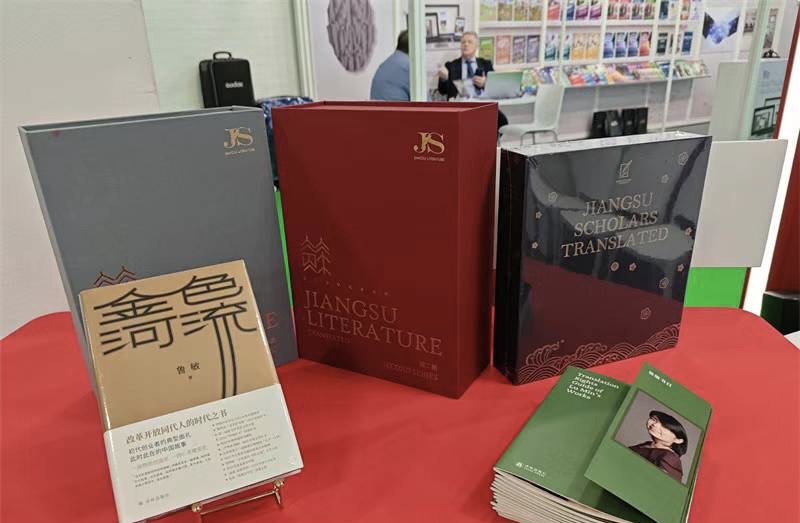

13日,是伦敦国际书展的第二日,牛津布鲁克斯大学孔子学院与译林出版社共同主办“‘阅读中国 悦读江苏’名家名作国际沙龙:时间河流中的面孔与故事——《金色河流》英文版全球推介会”。中国驻英国大使馆公使衔参赞李立言,凤凰出版传媒集团副总经理周建军,中国著名作家鲁敏,翻译家韩斌、沈如风,牛津布鲁克斯大学孔子学院英方执行院长李茜茜(Francesca Leiper),英国作家、埃克塞特大学创意写作研究员达维娜(Davina Quinlivan)等70余名嘉宾出席了活动。

推介会现场,鲁敏用英文分享了《金色河流》的创作历程。她表示,《金色河流》的创作融入了她最丰富、最厚重的人生经历与生命体验:“过去四五十年,中国发生着巨大的变化,在这些变化中,我所看到的是人、人们的面孔以及面孔背后的故事。书中所写的‘小老板’,是所有这些面孔中最具有代表性的。在他身上有铁血的一面,有柔情的故事,有混沌的民间智慧。我最希望的,就是我小说里的人们,他们的声音与故事、喜悦与疼痛,可以让更多的英语读者读到。”

作为一位曾在南京生活学习多年的牛津出版人,牛津布鲁克斯孔院英方执行院长李茜茜表示,《金色河流》中的很多细节都让她回忆起了对于南京的熟悉记忆。她认为,鲁敏的作品通过复杂的人物角色深入洞察了现代中国的生活面貌,读者能够更加生动细致地了解中国的社会和文化。同时,她还强调了出版商-作者-译者之间对话与互动的重要性,期待能够在英语世界看到更多的中国作品。

此次伦敦书展,多家出版社与鲁敏和译林出版社进行接洽,目前已有英国、波兰和意大利等出版社表示了合作兴趣。牛津布鲁克斯大学孔子学院与译林出版社携手引进《金色河流》这部优秀作品,进一步丰富了英语读者的阅读选择,拓展了人们对中国文学的认识与理解,有效增加了中国文学在全球出版行业的曝光率,增强了国际出版机构对出版中国文学作品的信心,从编辑出版角度助力提升了中国文学翻译质量,为中国文学走向世界提供了新的思考和启示。

18日,牛津布鲁克斯大学孔子学院邀请鲁敏在其下设教学点沃特林中学为七年级和十年级的学生带来了两场别开生面的中文课,深入浅出地解读了中国人豁达的生活哲学以及中国传统戏曲艺术——昆曲,共50名中学生参加。

针对七年级学生,鲁敏以英国学生熟知的“十二生肖”为话题,深入解说了“龙”和“马”这两个生肖的重要意义,引发了热烈的讨论。鲁敏巧妙地以视听结合的方式,生动地讲述了“塞翁失马”的成语故事。在课堂上,鲁敏与学生进行了互动式的问答,启发学生通过自己的思考领悟中国人“祸福相依”的哲思。

针对十年级学生,鲁敏以其生动有趣的风格,向学生们阐释了昆曲的两个核心特点:“一桌二椅”和“以无为有”。她详细介绍了昆曲中五种主要角色:“生、旦、净、末、丑”,并着重解释了“净”角色中的“花脸”。在互动环节中,学生们积极参与,猜测白脸和黑脸在昆曲中的象征意义。令人意外的是,学生们对于白色的回答大多是积极正面的词汇,而对于黑色的回答则更倾向于负面。然而,鲁敏指出,在昆曲中,白色代表着“狡猾、奸诈”;而黑色则象征着“正直”。这一色彩的反差引发了学生们的思考。本次课程不仅带给学生们对昆曲艺术的新认识,更重要的是唤起了他们对多元文化的思考。

19日,鲁敏与牛津大学图书馆东亚馆主任苏诺博士等人进行交流座谈。苏诺博士与鲁敏一同参观了牛津大学图书馆中国古籍馆,共同鉴赏了许多中国珍贵古籍,如《红楼梦(1811年版)》《通鉴纪事本末》《朱子语录》和《清明上河图(仇英版)》等。苏诺博士讲解了这些古籍收藏背后的故事。他提及,在1604年,由于当时的英国无人认识中文,导致最早入藏的一本中文图书中谢捐提款的字都被倒写。直至1685年,一位叫沈福宗的南京人到访英国,才帮助博德利图书馆对中国书籍进行了系统分类。鲁敏对这些书籍及其背后的故事表现出了强烈的兴趣,非常希望书写这些故事,让更多的中英民众了解到两国文化交流的真实历史。

随后,苏诺博士与鲁敏参观了博德利图书馆。作为牛津大学的主要图书馆,博德利图书馆藏书数量庞大。据统计,该图书馆不仅是英国第二大图书馆,仅次于大英图书馆,同时还是英国与爱尔兰出版印刷物的法定送存处之一。也是在博德利图书馆,钱钟书曾经写下他就读牛津大学时的论文《十七和十八世纪英语文献里的中国》,并且将该馆称为“饱蠹楼”。鲁敏与钱钟书先生等众多曾在这里书写书籍论文的名人学者进行了一场超时空对话。参观结束时,鲁敏亲自在其作品《六人晚餐》与《金色河流》上签名并题记,将其赠与牛津大学博德利图书馆,以表达对图书馆收藏和文化传承工作的敬意与支持,为中英文化交流书写新的一笔。

当天,鲁敏走进牛津布鲁克斯大学课堂,以《中国小说翻译与出版的难点》为题,为大学出版系的20名硕士生带来了一堂专业而生动的中文课。本次活动还特邀牛津布鲁克斯大学出版系高级讲师克雷格·泰勒(Craig Taylor)参与。

在课上,鲁敏首先指出了世界文学对中国作家的深远影响与中国作家走向世界的漫长过程。其次,鲁敏介绍了中国文学翻译输出的几个阶段与变化,包括古代经典、乡土文学、当代中国、科幻和非虚构作品。随后,结合其长篇小说《六人晚餐》不同语种的翻译版本,鲁敏探讨了中国当代小说输出的现状与特征。最后,以其最新长篇小说《金色河流》为例,鲁敏分析了当代中国文学输出的难点。

在讲解中国文学和世界文学之间在输入和输出上不平衡的“倒挂”现象时,鲁敏指出,尽管中国文学受到世界文学的深远影响,但中国作家的作品在国际上的传播相对较少。同时,鲁敏还提到:“世界文学希望从中国文学中看到的更多的是中国事件和现状,把中国文学当成了新闻的替代品,而很少关注文学本身。”她真诚地呼吁更多的读者重视中国文学的独特面貌与价值。当谈到中国文学的翻译阶段时,鲁敏以中国古代经典为例,生动而幽默地向学生们点明了文化理解之于翻译与出版的重要性。当讲到《西游记》被译为“猴子王国(the world of monkey kingdom)”、《水浒传》被译为“一百零五个男人和三个女人的故事(the story between 105 men and 3 women)”时,这些与小说内容本身相距甚远的译名让学生感到啼笑皆非。

在课堂互动环节,学生们积极参与,与鲁敏就中国文学的翻译与输入展开了友好而深入的交流。一名学生提出:“同样是东方文学,日本文学在英国占了很大市场,但是中国文学却很少”,这引起了大家的深思。鲁敏说,中国文学开放给世界的时间还很短,她相信时间会是中国文学走向世界最好的答案。对于学生问道是否会担心自己的作品因为翻译而丢失某些内容,鲁敏表示,翻译对作品内容的改变是一个永恒的问题,可能会丢失一些原有的内容,但也会增加新的内容;作为一名作家,她相信好的作品一定经得起翻译过程中所有的丢失、增加和变化。

主办方反映本次课程对学生影响很大,课程结束后,至少有两名学生选择了“如何在英国市场推广中国文学”作为自己的研究课题。

21日,鲁敏作为牛津文学节中国单元特邀嘉宾与牛津国际出版中心主任费安格(Angus Phillips)教授对话。在对话中,费安格对鲁敏的长篇小说《六人晚餐》以及其二十多年的创作历程进行了深入的探讨。鲁敏与费安格就小说的创作灵感、背景故事以及文学风格展开了精彩的对话,为观众呈现了一场别开生面的文学盛宴,整场活动座无虚席。

在访谈中,鲁敏风趣幽默地用“贪婪”一词,精准概括了自己二十多年前走上文学道路时的心境。“每个人的背后都拖着他漫长的喜怒哀乐,我特别想了解所有人的生命和生活,想找到一根能通往人们的内心的绳子。我觉得写作就是这样一根绳子。”鲁敏说。同时,鲁敏还分享《六人晚餐》的创作灵感。提到新作《金色河流》时,鲁敏说:“时代像一列飞速行驶的高铁,有的人跟上了一起高速前进,有的人则被甩下、掉落在路边的泥土里。《六人晚餐》写的就是被甩下的一些个体,而《金色河流》写的是搭上了高铁的那些人。尽管如此,在巨大的时代变迁下不变的是爱、家庭以及作为人的相同的个体感受。”精彩的发言引得观众频频点头表示赞同。

在读者互动环节,有一位读者敏锐地关注到了文学作品翻译与阅读的问题。她向鲁敏提出,《六人晚餐》一书中涉及了复杂的时代背景和微妙的中国情感,这是否会给英语读者造成理解障碍?鲁敏真诚地回答,她相信读者的理解能力,并认为人类对于生活的理解是超越文化差异的。她期待着小说能够通过翻译抵达更广泛的读者群体。

随后,鲁敏朗读了其作品《六人晚餐》中的选段。读着大屏幕上《六人晚餐》的英文版,在场的读者与鲁敏一起沉浸在故事的艺术中,从中体会鲁敏笔下有灵魂的文字。文学专访结束后,现场进行了《六人晚餐》英文版的签售仪式。在场的读者们排起长队,购书后请鲁敏签名并合影留念。

牛津文学节,自1997年创办以来,至今已有20多年的历史,每年为期9天的活动吸引着近三万名的观众,并有来自20多个国家350位知名作家和学者进行了讲座和发言。该文学节在英国负有盛名,并享誉全球,同时在英国国家电视台及广播电台进行直播。自2018年开始,其中国文学单元由牛津布鲁克斯大学孔子学院承办,曾经邀请的作家有苏童、郭晓橹、青年华裔作家匡灵秀(R·F·Kuang,其作品获2022《纽约时报》畅销书排行榜第一位、2022 年布莱克威尔年度小说类图书)。2024年,牛津文学节与网飞(Netflix)、牛津大学和金融时报等业界佼佼者广泛合作,融合了文学界的方方面面。文学节期间人们可以泡书店、品美酒,享受与最爱的作家一起漫步黄昏的乐趣;还可以在牛津城各处品味非凡的场所,参加创意写作研讨会、体验文学主题餐饮,聆听业界大咖的精彩讲座。

牛津布鲁克斯大学孔子学院,作为全球第一家也是唯一一家由国内出版机构与国外大学共建的孔子学院,将充分利用在中英出版领域的优势资源,打造更多出版特色活动,通过学者、作者、译者和读者的共同努力,推动中英两国文学的更深层次交流,努力为中英两国的出版、文学与文化创造更多的深度合作。为英国民众提供深入了解当代中国社会和文学的机会,也为跨文化交流和理解搭建桥梁, 促进世界多元文明互学互鉴。

供稿 牛津布鲁克斯大学孔子学院 杨一明