当地时间12月16日,罗马大学孔子学院下设图西亚大学孔子课堂联合图西亚大学语言文学史哲学院举办了一场主题为“中国文化史上的商品交换与知识交流”的线上国际研讨会。本次研讨会由罗马孔院意方执行院长保罗老师(Paolo De Troia)、慕尼黑大学汉学教授罗德里希·普塔克(Roderich Ptak)和图西亚大学孔子课堂本土中文教师盛丽(Victoria Almonte)主持,共吸引了来自欧洲各地约60名汉学研究者参与。罗马孔院外方院长马西尼(Federico Masini) 、中方院长张红均出席了本次研讨会。

图西亚大学语言学教授、孔子课堂意方负责人卢卡(Luca Lorenzetti)在发言中就罗马孔院对本次研讨会的大力支持表达了感谢,他表示学术交流是人类文明与进步的重要一环,希望大家都能在此次研讨会中碰撞出知识的火花,促进汉学研究发展和文化交流的进步。

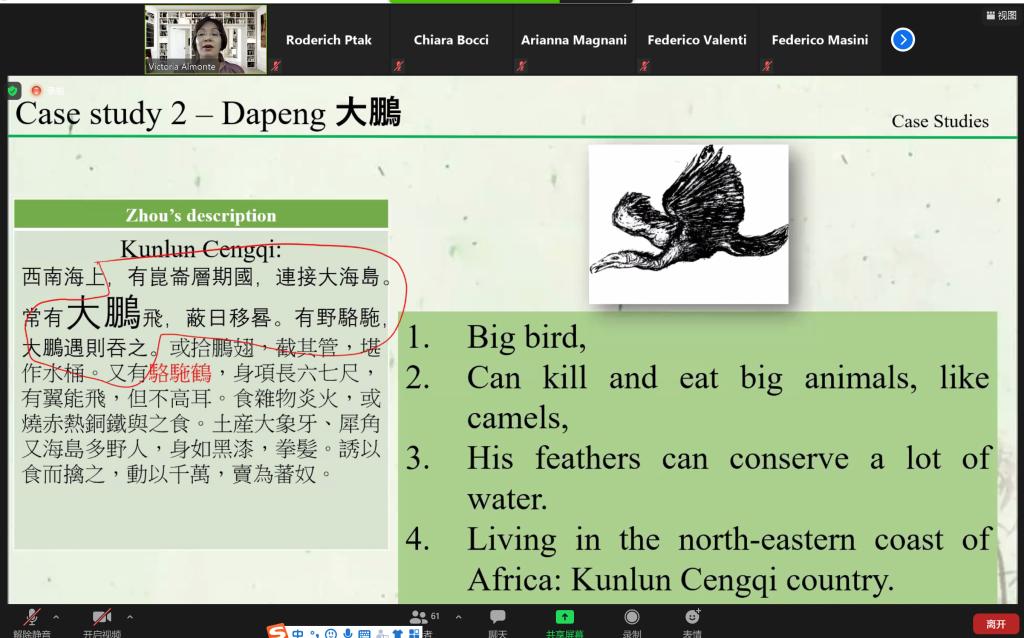

研讨会上,学者们介绍了中国古代较流行且与现代文明相关的意象。慕尼黑大学的德里希教授从《史记》等史料出发,介绍了历史上作为货币和艺术品的“珊瑚”的来源和定义,以及中国历史上“珊瑚洲”的发现和作用;盛丽从《岭外代答》和相关史料中,介绍了中国古人对于异国动物的发现和描述方式;保罗则以“雄黄”在中国历史上的格物演变,解释了它从作为颜料、药物等用途的矿物质,到后来在不同文化中的地位及使用。

不少学者也介绍了中国古代与异邦文化交流的发展和意义。比利时根特大学的安德尔(Cristoph Anderl)教授介绍了佛学传播到中国后,对中国的格物和认知影响;葡萄牙里斯本大学的路易斯(Luis Felipe Barreto)教授介绍了葡萄牙与中国在16世纪的关系发展;德国慕尼黑大学的波奇(Chiara Bocci)教授介绍了《山海经》第一次被翻译成欧洲语言的情况及历史影响;萨尔斯堡大学的曹大龙(Alexander Jost)教授则从也门的阿拉伯语史料中,介绍了郑和船队到达亚丁湾后的商品交换和文化交流。

正如马西尼此前所说,孔子学院支持汉学研究有许多典型案例。图西亚大学孔子课堂自2016年成立至今,在保证校内中文课程和文化活动高质量开展的基础上,也一直致力于积极与世界各国的高等院校和学术机构沟通互鉴,促进教师和学生的研究动力、建立国际视野并提高学术与文化交流的能力、推动国际间的汉学交流。在今后的教学科研工作中,课堂也将继续深化与相关机构的合作与互动,为推动世界人文科学的进步和不同文化间的友好往来贡献力量。