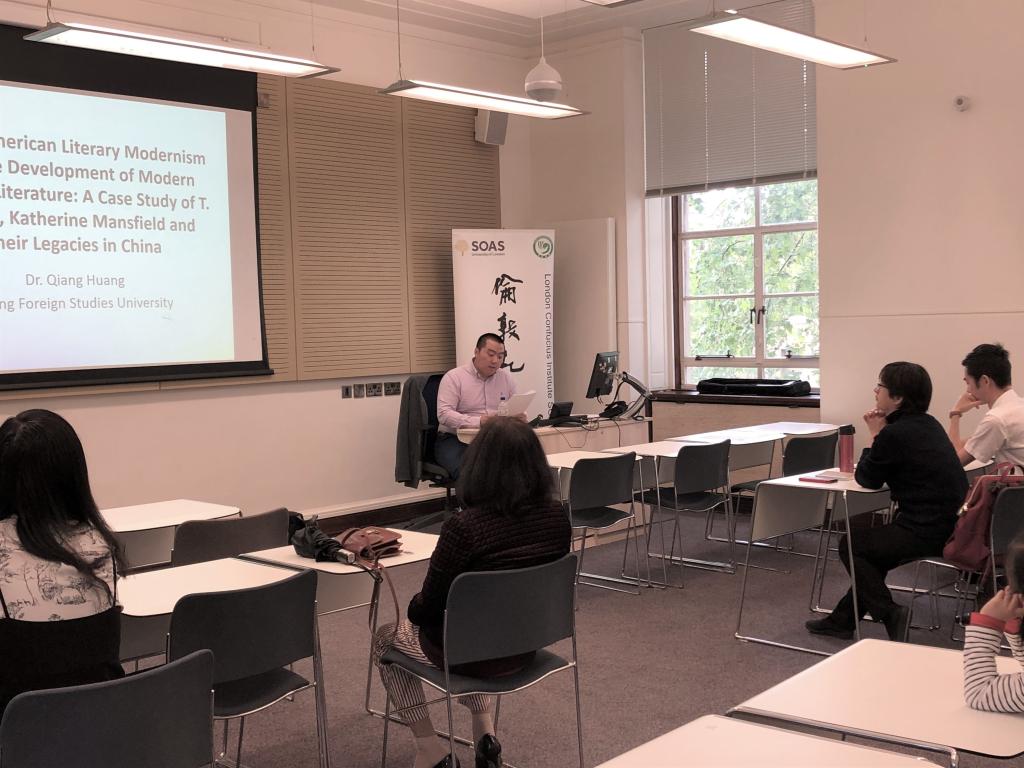

当地时间6月20日,伦敦孔子学院邀请北京外国语大学的黄强老师于伦敦大学亚非学院作《英美现代主义文学与中国现代文学的发展:一个关于托·斯·艾略特与凯瑟琳·曼斯菲尔德的个案研究》的主题演讲。讲座由伦敦孔子学院中方院长侯毅凌主持。

托·斯·艾略特的诗歌与凯瑟琳·曼斯菲尔德的短篇故事,都是在20世纪被引介到中国。随后,他们逐步成为中国诗人和知识分子中家喻户晓的人物,对后续的中国现代主义文学发展起了巨大影响。讲座中,黄强博士探讨了两位作家的文学作品在现代中国的传播,并讨论了二十世纪二十年代以来中国作家和文学评论家们对他们作品的回应。他指出,托·斯·艾略特最初受到中国新文学作家和学者的关注是在20世纪20年代,他的名字最早出现在中国的一些文学杂志上。1923年8月,茅盾在一则短文中首次引介作为杂志《阿得尔非》(Adelphi)撰稿人的艾略特,引起时人的注意。20年代中期,艾略特在中国文艺界已经广为人知。其后三十年,学者们对其诗歌作品和文艺理论进行了大量的评述和译介,如徐志摩、闻一多、叶公超、卞之琳、赵萝蕤、戴望舒、王佐良、袁可嘉和穆旦等,对中国现代诗歌的发展产生了重要且深远的影响。时至今日,艾略特的作品在中国、日本的英美文学学界仍占有举足轻重的位置。与艾略特相同,凯瑟琳·曼斯菲尔德的小说也是于20世纪20年代被引入中国。徐志摩是译介曼斯菲尔德小说的第一人,在他的影响下,凌叔华、陈西滢、茅盾、赵景深都加入了研究其作品的行列,其中凌叔华还被誉为“中国的曼叔斐尔”。

通过对艾略特和曼斯菲尔德作品在中国的传播线索的梳理,黄强认为,艾略特和曼斯菲尔德在20世纪中国文学的发展中扮演着重要的角色,影响了一批中国文学作家。他们的作品在当代仍是作家和学者们研究的重点,通过更深入和更广泛的介绍与讨论,相信学界对他们的研究会上升到一个更高的层次。

伦敦孔子学院“多元中国”学术系列讲座旨在邀请一批中国著名学者与英国学者进行深度学术交流,展现中国的多元现实和研究成果。