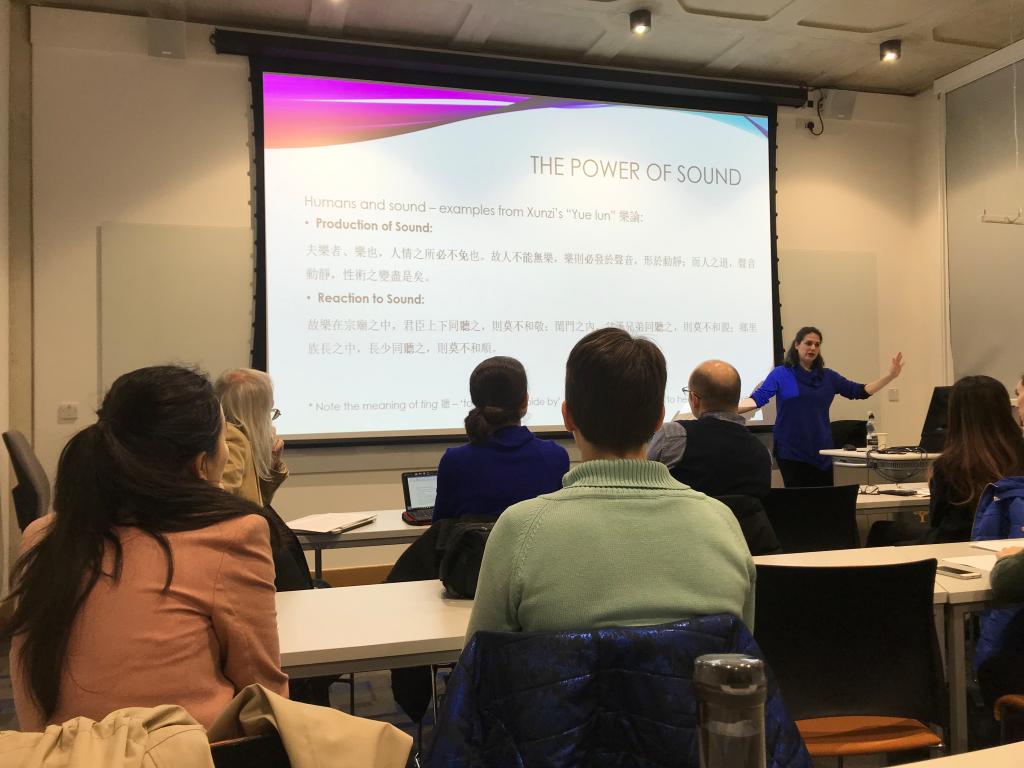

当地时间3月13日,伦敦孔子学院系列学术讲座第4期在亚非学院举行。本期讲座邀请剑桥大学圣约翰学院阿维塔·H·罗姆博士主讲,由亚非学院中国研究院康纳·贾奇主持,讲座主题为《“无声”的两面性:早期中国文献中“无声”的概念》。共有来自校内外20余人到场参加。

罗姆博士与听众一同探讨了如何理解与翻译中国古典文献中关于“声”、“音”、“乐”的论述。她比较并阐释了“声”、“音”、“乐”三者的定义与英文译法,而后从《荀子·乐论》入手,解释了有声音乐的力量,又结合中国古代文学中关于“聋”的论断引出无声之乐。罗姆博士指出,中国古代的“聋”常常带有有负面意味,如“耳不听五声之和为聋,目不别五色之章为昧。”(《左传》)及 “瞽者无以与乎文章之观,聋者无以与乎钟鼓之声。”(《庄子·逍遥游》)但同时她强调,“聋”与“无声”有着本质上的区别。正如《老子》中的“大音希声”及《淮南子》中的“无音者,声之大宗也”所言,“无声”才是音乐之本。

在最后的提问环节中,罗姆博士详细解答了听众关于《礼记·孔子闲居》中“五至“与”三无“译法的问题。她强调,不同注解版本对同一个字词的理解可能存在很大的偏差,若要准确把握古籍原文的真正含义,研究者不仅要参考中国古代的注解版本,也要参考西方学者的理解,采各家之长,充分参考,综合理解。

此次讲座由亚非学院东亚语言文化系、亚非学院中国研究院和伦敦孔子学院共同举办。