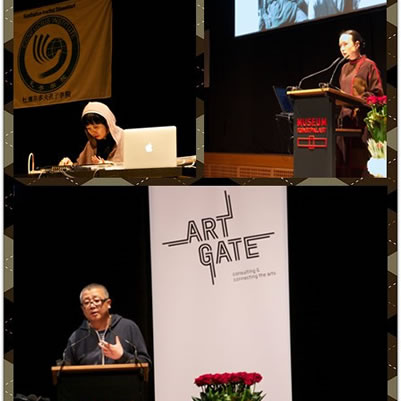

2013年4月19日,首届德国“中国当代艺术市场”研讨会在德国杜塞尔多夫艺术皇宫博物馆(Robert-Schumann-Saal)举行。研讨会为期两天,来自中德两国近10位艺术家通过让人耳目一新的演讲给到场观众带来了一次前所未有对于中国当代艺术市场精确、透彻的分析。此次活动由德国杜塞尔多夫孔子学院和德国艺术之门公司联合主办。

此次研讨会主办方特地邀请了来自中国和中国香港地区的6位艺术家,他们是来自中央美术学院美术史教授、“艺术北京”艺术总监赵力教授,重庆器·Huas空间执行负责人倪昆,北京著名艺术家赵刚,北京《艺术界LEAP》杂志主编曹丹,四川美术学院油画和纪录片李一凡教授,香港著名建筑师及艺术品收藏家William Lim。

在这次研讨会上,各位艺术家选取自己最感兴趣和切身关注的话题让到场听众得到对中国艺术市场初步认知。

“中国当代艺术在一个很初步的阶段,可以说,现在没有什么好的艺术收藏品。”来自香港的收藏家William Lim的观点与Lorentz Helbling先生如出一辙。他全面介绍了香港艺术市场的情况,表示目前有很多艺术展馆将在近两年内在香港建成。他于2003年开始收藏艺术品,致力于推动中国香港的艺术。作为建筑师和艺术品收藏家,William Lim对空间作品格外感兴趣:“我在香港艺术中心工作,在我办公的地方就就办过几次关于空间艺术作品的展览。”从他展示的图片可以看出,他的工作地点就像一个小型的“艺术博物馆”,办公桌周围布满了他收集的各种艺术作品。当谈到如何辨别某件艺术品的价值问题时,他这样说道:“我主要看创作者的思路是否清晰,创作出的艺术品有什么理念在里面,还有他的创意和这位艺术家的历程,这些是我收藏艺术品的前提条件。我认为艺术并不是高不可攀。”

在随后的演讲中,来自北京文化传播公司“艺术部Ministry of Art”总经理Christoph Noe就如何在中国市场建立艺术公司、如何与中国艺术家们沟通和在中国有效开拓进行了深入分析。他展示了中国从1993到2013各个时期重要的历史事件,以“一年一张图”的方式开始了演讲。由于Christoph Noe也是年轻人,他积极地挑选极具潜力的中国“70后”年轻艺术家,并将他们的作品推上欧美艺术舞台。在和这些中国年轻艺术家的接触中,他在北京的艺术公司也日渐兴旺起来。

艺术领域的从业人员一定对“双年展”这个词并不陌生。在来自重庆的艺术家倪昆先生的演讲中,他以双年展作为演讲主线,由浅入深谈论中国的当代艺术如何与传统联接等问题。“双年展”这个名词第一次出现在中国是1993年的威尼斯双年展,在那一届双年展上,第一次有来自大陆的艺术家参加,它是一个标志性事件,它意味着中国的当代艺术与西方中心世界互动的开始,它在两方面对于中国的当代艺术发展起到了巨大的推动,国家政策的改变也是推动艺术产业发展的必要条件。

在4月20日此次研讨会的尾声,来自杜塞尔多夫本地的艺术家Susanne Ristow讲述了她在中国跟艺术相关的经历,为首届中国当代艺术市场研讨会画上了完美的句号。2011年4月,在北京举办的《启蒙的艺术》(Kunst der Aufklärung)展览上,她和中方合作伙伴黄先生克服重重困难一同建造的“观众互动区”出现在到访者面前。虽说,《启蒙的艺术》展览在中国办的并不很成功,票价甚至从当时的30元降到10元,但我们也能感受到这位来自西方的艺术家对于刚刚启蒙的中国当代艺术所贡献的力量。

艺术之路就好比人生道路,漫长、坎坷。对于中国当代艺术该如何往前继续发展,此次研讨会的嘉宾也无法预测。我们只能期待中西方在艺术领域的交流不断增强。也许,在中国建立稳定、正规的当代艺术市场就像几年前中国人购买德国高铁技术,随后改为自主研发的“和谐号”一样,还要经过几年甚至十几年时间。